○恩納村水道事業開発負担金取扱規程

平成4年4月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 建築物負担金(第6条―第9条)

第3章 宅地負担金(第10条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号。以下「条例」という。)第34条に規定する開発負担金の取扱いについて必要な事項を定め、その適正な運用に資することを目的とする。

(1) 開発等行為

条例に定める基準に該当する建築物の建築(計画1日最大給水量を10立方メートル以上増す建築及び改築を含む。以下同じ。)又は宅地の造成をする行為をいう。

(2) 負担金対象者

条例に定める開発負担金の納入義務者をいう。

(3) 村の給水

開発等行為に伴う負担金対象者に係る給水をいう。

(4) 計画1日最大給水量

負担金対象者が申し込む給水について建築物に関しては、1件ごとに用途別業態別標準使用水量表(別表第1)、建築用途別給水対象人員算定基準表(別表第2)及びその他使用水量の実態に関する資料により水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が認定する水量をいう。ただし、2以上の建築物が1の給水管によって給水を受ける場合は、それぞれの建築物の計画1日最大給水量を合算したものをいう。また、宅地造成に関しては、造成区画当たり、1,200リットルの水量をいう。ただし、造成区画のうち、面積が500平方メートル(国立公園特別地域にあっては1,000平方メートル)以上の区画がある場合は、使用水量の実態に関する資料により管理者が認定する水量をいう。

(5) 建築物

村の給水を受けることとなる建築物(工作物を含む。以下同じ。)で建築物負担金の徴収を受けるものをいう。

(6) 床面積

建築物の各階又は一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。

(7) 控除水量

負担金対象者が、給水の申込みの際に給水装置を所有し、かつ、その水道料金を納入している場合、その者の既得使用水量として、管理者が認定し、その者の計画1日最大給水量から控除する水量をいう。

(8) 既得使用水量

給水の申込みの月を含む過去12箇月間の実績使用水量のうち、通常の状態で使用したとみなされる最大使用検針月を対象とし、その検針対象日数の1日平均使用水量をいう。ただし、建築物負担金の徴収を受けた建築物が増改築により新たに建築物負担金の徴収を受けることとなる場合には、既納の建築物負担金(設計変更があった場合は、最終の設計変更に係る金額)の算定基準とした計画1日最大給水量に相当する水量をいう。

(9) 対象増分水量

増築又は改築後の計画1日最大給水量から既設の建物の控除水量を差し引いて得た計画1日最大給水量をいう。

(10) 宅地造成

村の給水を受けることとなる宅地の造成をいう。

(給水の申込みの事前協議等)

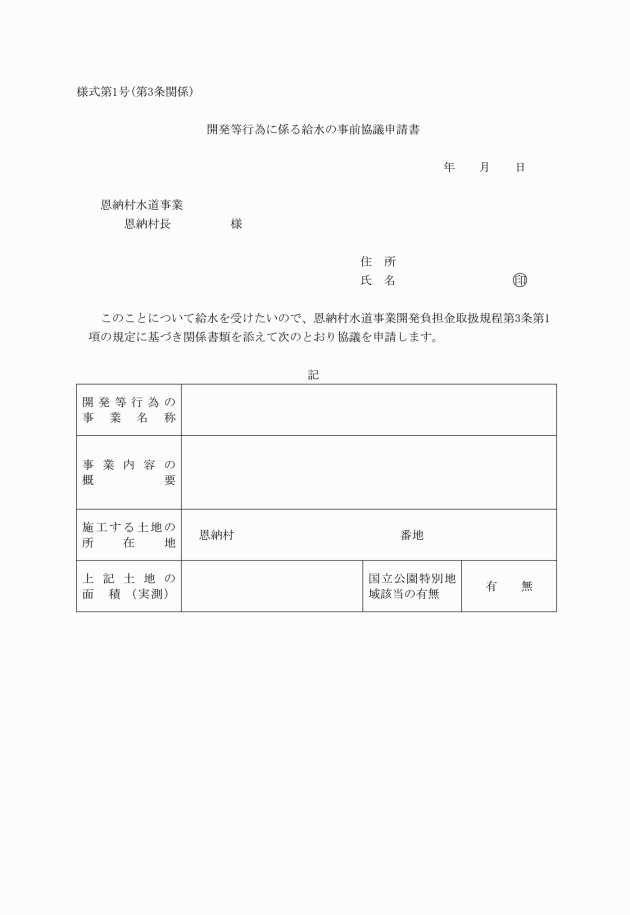

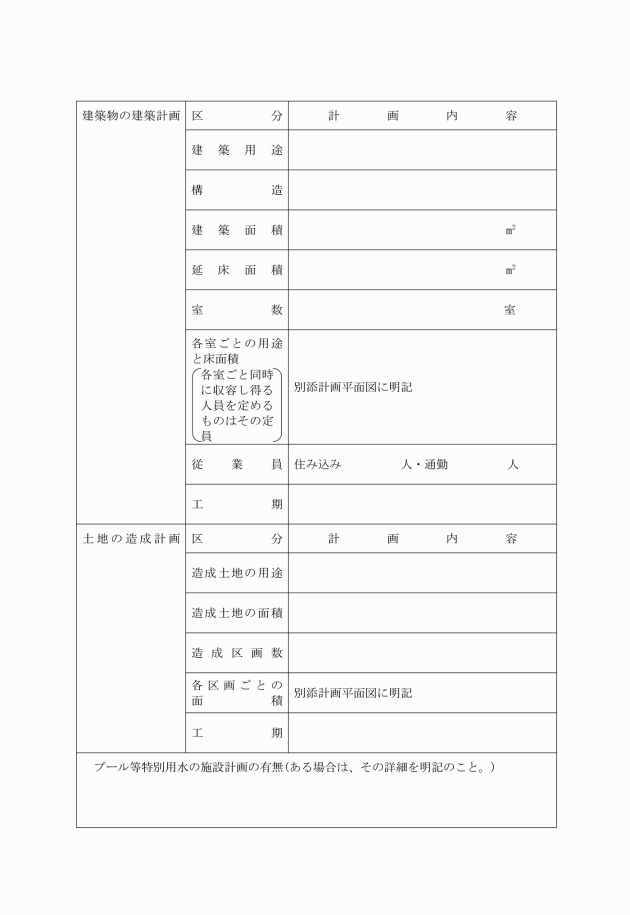

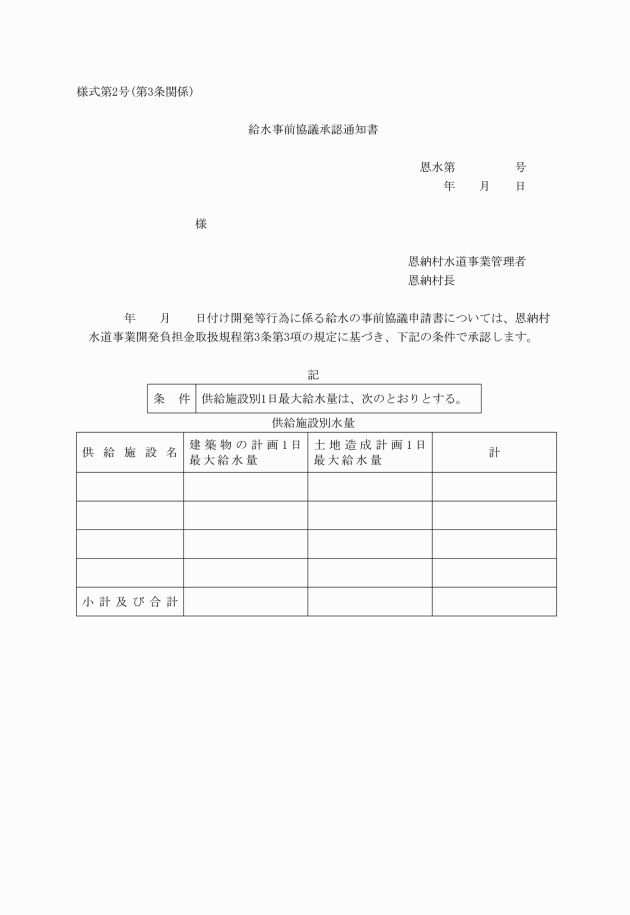

第3条 開発等行為により給水を受けようとする負担金対象者は、管理者と事前協議しなければならない。

2 前項により協議を行う場合は、負担金対象者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた書類についてはこの限りでない。

(1) 開発等行為に係る給水の事前協議申請書(様式第1号)

(2) 開発等行為に係る図面(位置図、公図写及び計画平面図)

(3) 開発等行為に係る関係官公庁の許認可書等の写し

(4) その他管理者が必要と認めた書類

(開発負担金の適用の基本)

第4条 開発負担金は、条例第34条に基づき、用途、給水の方法、給水の場所その他給水に係る一切の条件にかかわらず、次により適用する。

(1) 建築物に係る開発負担金(以下「建築物負担金」という。)

給水の申込み1件ごとの最終認定の計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合に適用する。

(2) 宅地に係る開発負担金(以下「宅地負担金」という。)

給水を受けることとなる宅地のうち、1区画ごとの最終認定の計画1日最大給水量の合計が10立方メートル以上の場合に適用する。

(開発負担金の免除)

第5条 恩納村が行う開発等行為については、開発負担金を免除する。

第2章 建築物負担金

(新築の取扱い)

第6条 現存の建物の給水装置又は受水槽を経由して、新築する建築物に給水を受ける場合で計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合は、第4条第1号の規定を準用する。

2 現存の建物を除却して新たに建築物を建築する場合及び給水装置の所有者がその給水装置を廃止して新たに給水を受ける場合には、対象増分水量を新たに建築する建築物に係る計画1日最大給水量から、除却する全ての建物に係る既得使用水量を差し引いた水量とし、算定した対象増分水量が10立方メートル以上の場合に適用する。

(増改築の取扱い)

第7条 増改築する建築物については、対象増分水量が10立方メートル以上の場合に適用する。

(設計変更の取扱い)

第8条 設計変更により計画1日最大給水量又は対象増分水量にそれぞれ変更がある場合は、建築負担金を再計算し、過不足があれば追徴し、又は還付する。

(特別な用水の取扱い)

第9条 特別な用水の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) プール用水は、プールの容量の6分の1の水量に、そのプールの附帯施設に係る水量を加えた水量を計画1日最大給水量とする。

(2) 前号に定める用水を除く特別な用水の取扱いについては、管理者が認定する。

第3章 宅地負担金

(連たんする宅地の取扱い)

第10条 既に造成した宅地に連たんして同一人が宅地造成する場合で、その一連の宅地について、計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合は、第4条第2号の規定を準用する。

2 前項による場合で、既に造成した宅地について宅地負担金を納入したものについては、一連の宅地を通して算定した計画1日最大給水量から納入した負担金に係る計画1日最大給水量を差し引いた水量をもって、計画1日最大給水量とする。

3 第1項における負担金対象者は、その宅地造成をする者とする。

4 第1項において、連たんとみなす宅地造成は、直前に造成した宅地へ給水を開始した日から3年以内に造成に着手する場合とする。

(設計変更の取扱い)

第11条 設計変更により造成区画数に変更がある場合には、宅地負担金の再計算を行い、過不足があれば追徴し、又は還付する。

(建築物負担金との調整)

第12条 宅地負担金を既に納入した宅地に建築物を建築する場合には、その宅地負担金相当額をその建築物に係る建築負担金から控除する。ただし、控除する額は、当該建築物負担金額を限度とする。

第4章 雑則

(後納)

第13条 管理者は、官公庁又はこれに準ずる団体で支払が確実であると認められる場合に限り、負担金対象者からの申請により当該負担金の後納又は分割払を認めることができる。

(端数の取扱い)

第14条 開発負担金の計数に係る端数の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 水量積算は、リットルを単位として行い、最終積算水量のリットル位未満は、切り捨てる。

(2) 面積積算は、平方メートルを単位として行い、最終積算面積の平方メートル位未満は、切り捨てる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めることができる。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、第3条第1項の規定に基づき事前協議をするに当たり、既に管理者と事前協議を行い、協定書及び念書、水道打合せ書等を行った負担金対象者は、この規程により事前協議成立したものとみなす。

3 この規程施行の際、第3条第3項の規定に基づき、管理者は、負担金対象者に給水事前協議承認通知書を交付するに当たり、既に管理者と協定書及び念書、水道打合せ書等を行った者は、この規程により給水事前協議承認通知書を交付したものとみなす。

附則(平成20年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

用途別業態別標準使用水量表

区分 | 建築用途 | 計画1日最大給水量(l/d) | |||||

対象 | 対象当たり給水量 |

| |||||

1 | (ア) | 住宅 | 常住者 | 300 |

| ||

(イ) | 共同住宅(マンションも含む。) | 常住者 | 300 |

| |||

(ウ) | 下宿・寄宿舎 | 常住者 | 200 |

| |||

(エ) | 別荘 | 滞在者 | 250 |

| |||

2 | 病院・医院 | 病床 | 700 |

| |||

診療所 | 外来患者 | 10 |

| ||||

医師、看護師 | 100 | ||||||

老人ホーム | 常住者 | 300 |

| ||||

| 保育所 幼稚園 | 児童定員 | 40 |

| |||

職員 | 100 | ||||||

3 | 専修学校 | 生徒定員 | 90 |

| |||

生徒定員(夜) | 60 | ||||||

職員 | 100 | ||||||

4 | 旅館 ホテル 寮・保養所 民宿 ペンション | 泊まり客 | 300 |

| |||

従業員 | 100 | ||||||

5 | 割烹 飲食店 レストラン | 延べ客 | 40 |

| |||

従業員 | 100 | ||||||

喫茶店 | 延べ客 | 20 |

| ||||

従業員 | 100 | ||||||

バー キャバレー | 延べ客 | 30 |

| ||||

従業員 | 100 | ||||||

6 | サウナ風呂等 | 延べ客 | 50 |

| |||

7 | 事務所・銀行 | 従業員 | 100 |

| |||

8 | 店舗・マーケット | 従業員 | 100 |

| |||

9 | 百貨店 | 従業員 | 100 |

| |||

10 | 研究所・試験所 | 従業員 | 100 |

| |||

11 | 工場・作業所 | 従業員 | 100 |

| |||

12 | 集会場 | 延べ利用者 | 10 |

| |||

13 | 映画館 劇場・演芸場 | 延べ利用者 | 10 |

| |||

14 | 観覧場 競技場 | 観客 | 10 |

| |||

選手・従業員 | 100 | ||||||

|

|

|

|

| |||

ドライブイン ボーリング場 テニスコート バッティング場 ゴルフ練習場 |

| 延べ客 | 10 |

| |||

|

|

|

|

| |||

プール附帯施設 駐車場 公衆便所 | 延べ客 | 50 |

| ||||

従業員 | 100 | ||||||

15 | パチンコ店 麻雀クラブ 卓球場 囲碁クラブ ダンスホール | 延べ客 | 10 |

| |||

従業員 | 100 |

| |||||

16 | ガソリンスタンド | 従業員 | 100 |

| |||

注

(1) (ウ)は、1食につき20l別途加算する。

(2) 6に浴槽、11に作業用水、14にプール用水、16に洗車用水をそれぞれ別途加算する。

(3) 計画1日最大給水量欄中の従業員は、通勤者を示し、住み込み従業員は、300lとする。

別表第2(第2条関係)

建築用途別給水対象人員算定基準表

類似用途別番号 | 建築用途 | 給水対象人員 | |||

単位当たり算定人員、算定床面積 | |||||

1 | 住宅施設関係 | ア | 住宅 | 延べ床面積100m2以下の場合は、4人とし、100m2を超える部分の面積については、30m2以内ごとに1人を加算する。 | |

イ | 共同住宅 | 1戸について、2人とし、居室の数が2又は延べ床面積が20m2を超える場合は、その超える部分の1居室ごと又は10m2以内ごとに1人を加算する。ただし、1戸が単身専用の構造で建築されるものについては、1人とすることができる。 | |||

ウ | 下宿・寄宿舎 | 1m2当たり0.2人 | 居室の延べ床面積・ただし、固定ベッド等で定員明確なものは、同時に収容し得る人員(定員) | ||

エ | 別荘 | 延べ床面積50m2以下の場合4人とし、50m2を超える部分の面積については、10m2以内ごとに1人を加算する。 | |||

オ | 老人ホーム | 同時に収容し得る人員(定員) | |||

2 | 集会場施設関係 | ア | 集会場 | 同時に収容し得る人員(定員) | |

イ | 映画館 劇場・演芸場 | 同時に収容し得る人員(定員) | |||

ウ | 観覧場 競技場 | n=((20c+120u)/8)×t(t=2) h~対象人員(人) c~大便器数(個) u~小便器数又は両用便器数(個) t~単位便器当たり1日平均使用時間(h) | |||

3 | 宿泊施設関係 | ア | 旅館 ホテル 寮・保養所 民宿 ペンション | 同時に収容し得る人員(定員) ただし、1居室の定員が、その居室の床面積1平方メートル当たり0.1人を乗じて得た人員(1人未満の端数は四捨五入)に達しない場合は、その床面積により計算した人員をもって、定員とすることができる。 | |

4 | 医療施設関係 | ア | 病院・医院 | 1床当たり1人 | ただし、外来者部分は、診療所を適用する。 |

イ | 診療所 | 1m2当たり0.3人 | 待合室の床面積 | ||

5 | 店舗関係 | ア | 店舗 マーケット | 1m2当たり10l | 営業用途に供する部分の床面積 |

イ | 百貨店 | 1m2当たり20l | 営業用途に供する部分の床面積 | ||

ウ | 割烹 飲食店 レストラン 喫茶店 バー キャバレー | 1m2当たり0.3人 | |||

6 | 娯楽施設関係 | ア | 卓球場 ダンスホール | 1m2当たり0.3人 | 営業用途に供する部分の床面積 |

イ | パチンコ店 囲碁クラブ 麻雀クラブ | 1m2当たり0.6人 | |||

ウ | ゴルフ練習場 遊園地 ボーリング場 バッティング場 ドライブイン プール附帯施設 | n=((20c+120u)/8)×t(t=2) (従業員を含む。) | |||

7 | 自動車関係 | ア | 駐車場 | n=((20c+120u)/8)×t (t=0.4~2.0) | |

イ | ガソリンスタンド | 事務室面積1m2当たり0.2人 | |||